「純米酒と本醸造の違いって?」「吟醸酒ってどんな味?」日本酒を選ぶ際、専門用語が多くて迷うことはありませんか?そんな疑問や悩みに共感し、日本酒初心者でも理解しやすいように、基礎的な用語をわかりやすく解説します。この記事を読めば、日本酒の種類や味の違いがわかり、自分に合った一杯を選べるようになります。日本酒をもっと楽しみたい方は、ぜひ参考にしてください!

1. はじめに|日本酒をもっと楽しむために

日本酒は、世界的にも評価が高まり、多くの人に楽しまれる日本の伝統的な醸造酒です。しかし、いざ日本酒を選ぼうとすると「純米酒」「吟醸」「火入れ」など、聞き慣れない用語が多く、戸惑ってしまうことはありませんか?

日本酒を深く味わい、より楽しむためには、基本的な用語を知ることが大切です。例えば、「吟醸」と「純米吟醸」の違いを理解するだけでも、日本酒選びがぐっと楽になります。本記事では、日本酒初心者が知っておくべき基礎的な用語をわかりやすく解説します。

なぜ日本酒の用語を知るべきなのか?

日本酒を楽しむうえで、基本的な用語を知ることには次のようなメリットがあります。

① 日本酒選びがスムーズになる

お店や居酒屋で日本酒を選ぶ際、ラベルに書かれている言葉の意味がわからないと、どれを選べばよいか迷ってしまいます。例えば、「純米酒」と「本醸造酒」の違いを知っていれば、自分の好みに合ったお酒を選びやすくなります。

② 味わいの違いを理解できる

日本酒の種類によって、香りや味わいに大きな違いがあります。たとえば「吟醸酒」はフルーティーな香りが特徴で、「生酛(きもと)」や「山廃(やまはい)」は濃厚な旨みが楽しめます。これらの用語を知ることで、日本酒の個性をより深く理解し、楽しむことができます。

③ 会話が盛り上がる

友人や同僚と日本酒を飲む際、「この日本酒は精米歩合50%だから、すっきりしてるね」などと話せると、日本酒の知識を共有しながら楽しむことができます。また、日本酒の知識があると、酒蔵見学や試飲イベントなどもより充実したものになります。

日本酒を知る第一歩:基本用語を押さえよう

日本酒の世界は奥深く、一度ハマるとその魅力にどんどん引き込まれていきます。日本酒を選ぶ際、まずは以下のような基本的な用語を押さえておくと良いでしょう。

| 用語 | 意味・特徴 |

|---|---|

| 杜氏(とうじ) | 日本酒造りの職人・責任者 |

| もろみ | 日本酒の発酵過程でできる液体 |

| 精米歩合(せいまいぶあい) | お米を削る割合、数値が低いほど雑味が少なくなる |

| 吟醸(ぎんじょう) | 低温発酵で造られる香り高い日本酒 |

| 火入れ(ひいれ) | 加熱処理をして品質を安定させる工程 |

これらの用語を知ることで、日本酒のラベルに書かれている情報を理解しやすくなり、飲み比べもより楽しめるようになります。

まとめ|用語を知って日本酒をもっと楽しく!

日本酒は、ただ飲むだけでなく、その背景にある造り方や種類を知ることで、より深く楽しめるお酒です。基本的な用語を押さえるだけで、日本酒選びがぐっと簡単になり、自分の好みに合ったお酒を見つけやすくなります。

次の章では、具体的な日本酒の用語について詳しく解説していきます。ぜひ、日本酒の世界をより楽しむための第一歩として、基本用語を学んでみてください!

2. 日本酒造りに関する基本用語

日本酒は、米・水・麹(こうじ)・酵母といったシンプルな原料から作られます。しかし、その製造工程には伝統的な技術や専門的な知識が必要です。本章では、日本酒造りに関する基本用語として、「杜氏」「もろみ」「仕込み」の3つについて詳しく解説します。これらを理解すると、日本酒の奥深さがより一層感じられるようになります。

杜氏(とうじ)|日本酒造りの匠

**杜氏(とうじ)**とは、日本酒造りを統括する職人のことを指します。酒蔵で働く職人たちを「蔵人(くらびと)」と呼び、その中でも最高責任者が杜氏です。杜氏は、原料の選定から発酵の管理、品質の調整まで、日本酒造り全般を監督し、酒の出来を左右する重要な役割を担っています。

日本各地には、それぞれ独自の酒造りの技術を持つ「杜氏集団」が存在し、地域ごとの日本酒の特徴を生み出しています。例えば、兵庫県の「丹波杜氏(たんばとうじ)」は、繊細で洗練された酒造りで知られ、新潟県の「越後杜氏(えちごとうじ)」は淡麗辛口の酒造りに長けています。

近年では、伝統的な杜氏に加え、酒造メーカーの社員が製造を担う「社員杜氏」も増えており、日本酒業界は新しい時代へと進化しています。

もろみ|日本酒の元となる発酵液

もろみとは、日本酒の発酵過程で生まれる、アルコールを含んだ液体のことです。米、麹、水、酵母を混ぜ合わせた「酒母(しゅぼ)」に、蒸した米と水を数回に分けて加え、発酵させることで作られます。この発酵が進むことで、日本酒の香りや味わいが生まれます。

もろみの発酵期間は約20〜30日間で、その間に酵母が糖をアルコールへと変換していきます。この過程は「並行複発酵(へいこうふくはっこう)」と呼ばれ、日本酒ならではの複雑な味わいを生み出す要因となっています。

発酵が終わると、もろみは「上槽(じょうそう)」と呼ばれる工程で搾られ、液体部分が日本酒として取り出されます。このとき、もろみの状態によって日本酒の仕上がりが大きく変わるため、発酵の管理は非常に重要です。

仕込み|日本酒を造るための工程

仕込みとは、日本酒を造るために原料を混ぜ合わせ、発酵を進める工程のことです。仕込みの方法にはいくつかの種類があり、それぞれ酒質に影響を与えます。

代表的な仕込み方法には以下のようなものがあります。

| 仕込み方法 | 特徴 |

|---|---|

| 三段仕込み | 一般的な仕込み方法。3回に分けて米・水を加え、発酵を安定させる |

| 四段仕込み | 甘みを増すために、最後にさらに米と水を加える仕込み |

| 山廃仕込み | 乳酸菌を自然発生させ、濃厚な味わいの酒を造る伝統的な手法 |

| 生酛仕込み | より時間をかけて自然の力で発酵させる、手間のかかる方法 |

特に「三段仕込み」は、日本酒造りの基本的な工程で、ほとんどの日本酒がこの方法で造られます。これに対し、「四段仕込み」は甘口の日本酒を造る際に用いられることが多く、デザート酒として楽しまれることもあります。

仕込みの段階で温度や発酵の管理を徹底することで、日本酒の香りや味わいが決まります。酒蔵ごとの仕込み方法の違いを知ると、日本酒選びがさらに楽しくなるでしょう。

まとめ|日本酒造りの基本を知るともっと楽しくなる!

日本酒は、シンプルな原料から生まれるお酒ですが、その製造には高度な技術と管理が求められます。「杜氏」「もろみ」「仕込み」の基本を押さえることで、日本酒の奥深さがより理解しやすくなり、飲む際の楽しみも増えるはずです。

次の章では、日本酒の「米」に関する用語について解説します。精米歩合や酒米の違いを知ることで、さらに日本酒選びがスムーズになります。ぜひ続けてご覧ください!

3. 精米と米に関する用語

日本酒は「米」と「水」から造られるシンプルなお酒ですが、その味わいを大きく左右するのが「酒米」の種類と精米の度合いです。お米の品種や精米の仕方によって、香りや口当たり、味の深みが変わります。本章では、日本酒の味わいを決める重要な要素である「精米歩合」と代表的な酒米「山田錦」「五百万石」について解説します。

精米歩合(せいまいぶあい)|お米の削り具合が味を決める

「精米歩合」とは、酒造りに使用する米をどれだけ削ったかを示す割合のことです。例えば、精米歩合60%なら、元のお米の40%を削り、60%が残っていることを意味します。

精米歩合と日本酒の味の関係

| 精米歩合 | 味の特徴 |

|---|---|

| 70%以上 | お米の風味が強く、コクのある味わい |

| 60〜69% | バランスが良く、適度な香りと旨み |

| 50〜59% | すっきりした飲み口で、吟醸香が出やすい |

| 50%以下 | フルーティーで繊細な味わい |

精米を進めることで雑味の原因となるタンパク質や脂質が取り除かれ、より透明感のある上品な味わいの日本酒になります。一方で、精米歩合が高い(削りが少ない)と、お米本来の旨みや力強さを感じられる酒になるため、好みによって選ぶのがポイントです。

山田錦(やまだにしき)|最高級の酒米とは?

「山田錦」は、日本で最も有名な酒米の一つで、特に高級な吟醸酒や大吟醸酒の原料として使用されます。その特徴は以下の通りです。

✅ 心白(しんぱく)が大きい:米の中心部に白いデンプン質が多く、発酵に適している。

✅ 精米しやすい:砕けにくく、低精米(50%以下)でも品質を保ちやすい。

✅ 酒質が華やか:フルーティーでエレガントな香りが出やすい。

山田錦は兵庫県を中心に栽培されており、最高品質のものは「特A地区」と呼ばれる地域で生産されます。香りの高い大吟醸酒が好きな人には、山田錦を使用したお酒がおすすめです。

五百万石(ごひゃくまんごく)|淡麗な酒に適した米

「五百万石」は、新潟県を中心に北陸地方で多く栽培されている酒米で、淡麗辛口の日本酒に向いています。特徴は以下の通りです。

✅ 硬質米で発酵がスムーズ:溶けにくいため、すっきりした酒質になる。

✅ 軽快な味わい:キレがあり、食事と合わせやすい。

✅ 新潟などの寒冷地に適している:冷涼な気候での栽培に向いている。

五百万石を使用した日本酒は、スッキリとした飲み口で、魚料理や和食全般に合わせやすいのが特徴です。特に、新潟の地酒は五百万石を使ったものが多く、辛口で爽やかな味わいを楽しめます。

まとめ|酒米と精米歩合を知ると、日本酒選びが変わる!

日本酒の味わいは、使用する米の品種と精米歩合によって大きく変わります。

🔹 精米歩合が低い → 雑味が少なく、洗練された味わい

🔹 山田錦 → 華やかな香りと繊細な味わいの高級酒向け

🔹 五百万石 → すっきりとした淡麗な味わいで食事に合う

この知識を身につければ、日本酒のラベルを見ただけで味の特徴をイメージできるようになり、自分好みの一杯を選ぶのが楽しくなります。次の章では、発酵や酵母に関する用語を詳しく解説します!

4. 発酵・酵母に関する用語

日本酒の製造には、米と水に加え、「酛(もと)」と呼ばれる酒母(しゅぼ)と酵母が欠かせません。発酵のプロセスは日本酒の味わいを大きく左右し、使用する酒母の種類や酵母によって風味や香りが変わります。本章では、日本酒造りの心臓部ともいえる「酛」、伝統的な酒母の「生酛・山廃」、そして味の決め手となる「協会酵母」について詳しく解説します。

酛(もと)|酒造りの命、酛とは?

「酛(もと)」とは、日本酒の発酵を促すために作られる酒母(しゅぼ)のことです。酒母とは、麹・蒸米・水に酵母を加えて発酵をスタートさせるためのもので、この酒母の出来が日本酒の質を大きく左右します。

酛の役割は主に以下の3つです。

- 酵母を大量に増やす:発酵をスムーズに進めるために、強い酵母を育てる。

- 雑菌を排除する:アルコールや酸を生成し、雑菌の繁殖を防ぐ。

- 酒の風味を決める:酒母の種類によって、酸味や香りの特徴が変わる。

酛にはいくつかの種類があり、大きく分けて伝統的な「生酛・山廃」と近代的な「速醸酛」があります。次に、それぞれの違いを詳しく見ていきましょう。

生酛(きもと)・山廃(やまはい)|伝統的な酒母の違い

「生酛(きもと)」と「山廃(やまはい)」は、伝統的な方法で作られる酒母の種類で、いずれも自然の力を活かして発酵を促します。

生酛(きもと)とは?

生酛は、自然の乳酸菌を利用して酒母を作る伝統的な製法です。蒸米をすりつぶしながら水と麹を混ぜ、時間をかけて乳酸菌を育てることで、力強い酵母を増やしていきます。この製法は手間と時間がかかりますが、深いコクと複雑な味わいの日本酒が生まれます。

山廃(やまはい)とは?

山廃は「生酛」の進化版で、米をすりつぶす作業を省略した方法です。1909年に確立され、乳酸菌を自然に増やす点は生酛と同じですが、手間を省いた分、効率的に酒母を作ることができます。山廃仕込みの日本酒は、生酛と同じくしっかりとした酸味とコクがあるのが特徴です。

| 酒母の種類 | 特徴 |

|---|---|

| 生酛(きもと) | 乳酸菌を自然に育て、コクのある味わい |

| 山廃(やまはい) | 生酛の工程を一部省略し、濃厚な旨みが出る |

| 速醸酛(そくじょうもと) | 人工の乳酸を添加し、スッキリした味わい |

現代の日本酒の多くは「速醸酛」で作られていますが、生酛・山廃仕込みの酒は、濃厚で奥行きのある味わいを楽しみたい方におすすめです。

協会酵母(きょうかいこうぼ)|日本酒の味を決める微生物

酵母は、日本酒の香りや風味を決める重要な要素の一つです。酵母によって発酵中に生まれるアルコールの種類や香りが変わるため、使用する酵母がどれかによって、甘口・辛口・フルーティーなどの個性が決まります。

「協会酵母」とは、日本醸造協会が選定した優れた酵母のことで、日本全国の酒蔵で使用されています。代表的な協会酵母には以下のようなものがあります。

| 協会酵母 | 特徴 |

|---|---|

| 協会7号 | 華やかな香りとバランスの良い味わい |

| 協会9号 | フルーティーな吟醸香が特徴 |

| 協会10号 | 柔らかく、なめらかな飲み口 |

| 協会14号 | すっきりとした香りと淡麗な味わい |

たとえば、「フルーティーな香りの吟醸酒が好き!」という方は、協会9号酵母を使った日本酒を選ぶと好みに合いやすいでしょう。また、地酒の個性を楽しみたい場合は、蔵元独自の酵母を使用した日本酒を試してみるのもおすすめです。

まとめ|発酵・酵母の知識で日本酒をもっと深く楽しもう!

🔹 酒母(酛)は日本酒の発酵を支える重要な要素

🔹 生酛・山廃は自然の乳酸菌を活かした伝統的な製法

🔹 協会酵母は日本酒の香りと味を決める重要な微生物

日本酒のラベルに書かれた「生酛仕込み」や「協会9号酵母」を意識して選ぶことで、より自分好みの日本酒に出会いやすくなります。次の章では、日本酒の醸造・仕込みに関する用語を解説します!

5. 醸造・仕込みに関する用語

日本酒造りにはさまざまな仕込みや醸造技法があり、それぞれの工程が味や風味に大きく影響します。本章では、日本酒の甘みを引き出す「四段仕込み」、現代的な発酵方法である「速醸」、そして品質を安定させる「火入れ」について解説します。

四段仕込み(よだんじこみ)|甘みを引き出す独特の技法

通常、日本酒の仕込みは「三段仕込み」と呼ばれる3回に分けた仕込み方法が一般的です。しかし、さらにもう1回仕込みを追加するのが「四段仕込み」です。

四段仕込みの特徴

✅ 通常の仕込みにもう一度蒸米や麹を加える

✅ 酒に甘みとコクを与える

✅ 甘口の日本酒に適している

四段仕込みでは、発酵の終盤に蒸米や麹、水を加えることで、発酵を抑えながら甘みを強調することができます。そのため、濃厚な甘口の日本酒やデザート感覚で楽しめるお酒に多く用いられます。

特に、にごり酒や甘口の純米酒が好きな方は、「四段仕込み」の表記をチェックすると、自分好みの日本酒に出会いやすくなります。

速醸(そくじょう)|現代的な製法とは?

「速醸(そくじょう)」とは、人工的に乳酸を加えることで短期間で酒母を作る現代的な製法です。

速醸のメリット

✅ 短期間で発酵できる(2週間程度で酒母が完成)

✅ 品質が安定しやすい

✅ 雑菌の影響を受けにくい

伝統的な「生酛」や「山廃」の酒母は、自然の乳酸菌を活用するため発酵に1か月ほどかかりますが、速醸法ではあらかじめ乳酸を加えることで発酵を速め、品質のブレを少なくすることができます。そのため、現代の日本酒の約9割が速醸法で造られています。

速醸で作られた日本酒は、すっきりとした飲み口でクセが少なく、初心者でも飲みやすいのが特徴です。また、フルーティーな吟醸酒の多くも速醸法で仕込まれています。

火入れ(ひいれ)|日本酒を長持ちさせる加熱処理

「火入れ」とは、日本酒の品質を安定させるために行う加熱処理のことです。通常、日本酒は貯蔵前と瓶詰め時の2回火入れを行います。

火入れの目的

✅ 酵母の働きを止める(発酵を抑える)

✅ 雑菌の繁殖を防ぐ(腐敗を防ぐ)

✅ 風味の劣化を防ぐ(品質を保つ)

加熱温度は約60~65℃が一般的で、これにより酵母の活動が止まり、酒の味が安定します。

一方で、火入れを行わない「生酒(なまざけ)」や、一度だけ火入れする「生詰(なまづめ)」などもあります。これらはフレッシュな味わいを楽しめますが、保存には注意が必要です。

| 火入れの種類 | 特徴 |

|---|---|

| 通常の火入れ | 2回加熱し、安定した品質 |

| 生詰(なまづめ) | 貯蔵前に火入れ、フレッシュな風味 |

| 生酒(なまざけ) | 火入れなし、要冷蔵 |

火入れの有無によって味わいが大きく変わるため、ラベルの表記を確認して選ぶのがおすすめです。

まとめ|仕込みの違いを知れば、日本酒の味がもっと分かる!

🔹 四段仕込み → 甘みを引き出す特別な仕込み方法

🔹 速醸 → 短期間で発酵を進める現代的な製法

🔹 火入れ → 品質を安定させるための加熱処理

日本酒の仕込み方法を知ることで、自分の好みに合ったお酒を選ぶ手助けになります。次の章では、日本酒の種類や分類に関する用語を詳しく解説します!

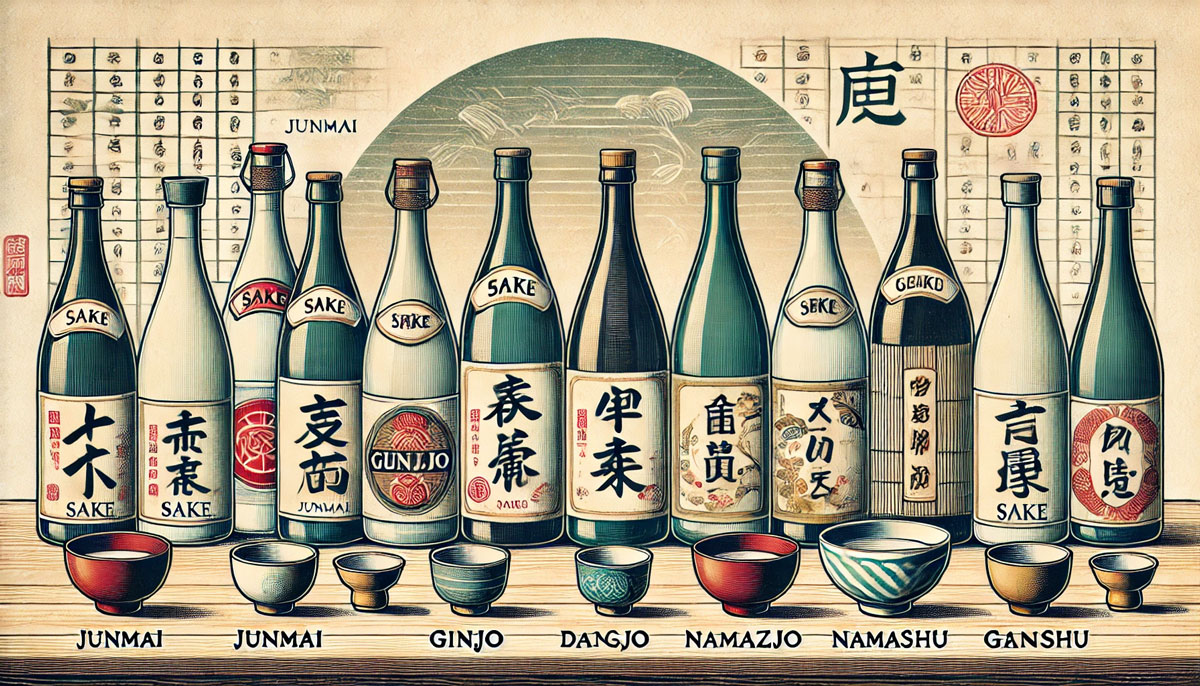

6. 日本酒の種類・分類に関する用語

日本酒は、使用する原料や製造方法の違いによってさまざまな種類に分類されます。その違いを知ることで、味わいや香りの特徴を理解し、自分好みの日本酒を選びやすくなります。本章では、日本酒を選ぶ際に重要な「純米酒」「吟醸・大吟醸」「生酒・原酒」の3つの種類について詳しく解説します。

純米酒(じゅんまいしゅ)|お米と水だけで造る酒

「純米酒」とは、米・米麹・水のみで造られる日本酒のことです。醸造アルコールを一切使用しないため、お米本来の旨みやコクを感じられるのが特徴です。

純米酒の特徴

✅ お米の風味をしっかり感じられる

✅ 旨みが強く、温度による味の変化を楽しめる

✅ ぬる燗や熱燗にすると、より深い味わいが引き立つ

「純米酒」はさらに精米歩合によって以下のように分類されます。

| 日本酒の種類 | 精米歩合の基準 | 特徴 |

|---|---|---|

| 純米酒 | 特に制限なし | お米の旨みが強く、しっかりした味わい |

| 純米吟醸 | 60%以下 | フルーティーな香りと軽やかな口当たり |

| 純米大吟醸 | 50%以下 | 繊細で華やかな香り、上品な味わい |

お米の旨みをしっかり楽しみたい方は「純米酒」、フルーティーな香りが好きな方は「純米吟醸」や「純米大吟醸」を選ぶとよいでしょう。

吟醸(ぎんじょう)・大吟醸(だいぎんじょう)|香り高い日本酒とは?

「吟醸酒」「大吟醸酒」は、精米歩合が高く、低温でじっくり発酵させることで造られる香り高い日本酒です。フルーティーで華やかな香りが特徴で、日本酒初心者にも飲みやすいタイプが多くあります。

吟醸・大吟醸の違い

| 種類 | 精米歩合 | 特徴 |

|---|---|---|

| 吟醸酒 | 60%以下 | 軽やかでフルーティーな香り |

| 大吟醸酒 | 50%以下 | 繊細で華やかな香り、高級感のある味わい |

吟醸酒・大吟醸酒には、「純米」と「アルコール添加」の2種類があります。

✅ 純米吟醸・純米大吟醸 → 米と水のみで造られ、旨みがしっかり

✅ 吟醸・大吟醸(アルコール添加あり) → 軽やかでスッキリした飲み口

フルーティーで軽やかな日本酒が好きな方には、吟醸酒や大吟醸酒がおすすめです。冷やして飲むと香りが引き立ち、より楽しめます。

生酒(なまざけ)・原酒(げんしゅ)|違いと特徴

「生酒」と「原酒」は、一般的な日本酒と異なる製造工程によって、独特の風味や口当たりが楽しめる日本酒です。

生酒(なまざけ)とは?

「生酒」は、日本酒の製造過程で行われる火入れ(加熱処理)を一切行わないお酒です。火入れをしないことで、フレッシュな味わいとフルーティーな香りが楽しめます。

✅ フレッシュで爽やかな味わい

✅ 要冷蔵で保存が必要

✅ 瓶内で熟成が進むため、時間とともに味が変化する

原酒(げんしゅ)とは?

「原酒」は、仕込み水で割り水をせずに造られた日本酒のことです。通常、日本酒はアルコール度数を15%前後に調整するために加水されますが、原酒は加水しないため、アルコール度数が高く、濃厚な味わいが特徴です。

✅ アルコール度数が17〜20%と高め

✅ 濃厚で力強い味わい

✅ 氷を入れたり、炭酸で割ったりして楽しむことも可能

| 種類 | 特徴 |

|---|---|

| 生酒 | フレッシュでフルーティー、要冷蔵 |

| 原酒 | 濃厚で力強い味わい、アルコール度数が高い |

「生酒」は日本酒のフレッシュな風味を味わいたい人に、「原酒」は濃厚な飲みごたえが好きな人におすすめです。

まとめ|種類ごとの特徴を知って日本酒を楽しもう!

🔹 純米酒 → お米と水だけで造られ、旨みがしっかり

🔹 吟醸・大吟醸 → フルーティーで香り高い、飲みやすい日本酒

🔹 生酒 → フレッシュで爽やか、冷やして楽しむ

🔹 原酒 → 濃厚で力強い味わい、ロックや炭酸割りも◎

日本酒の種類や分類を理解することで、自分好みのお酒を見つけやすくなります。次の章では、日本酒の味わいに関する用語を詳しく解説します!

7. 日本酒の味わいに関する用語

日本酒は「辛口」「甘口」といった表現で味わいが語られることが多いですが、実際にはさまざまな要素が絡み合って風味が決まります。その中でも、特に重要なのが「日本酒度」と「アミノ酸度」です。これらの指標を知ることで、自分の好みに合った日本酒を選びやすくなります。本章では、「辛口・甘口」の違いと、旨みの鍵となる「アミノ酸度」について詳しく解説します。

辛口(からくち)・甘口(あまくち)|味の違いを知ろう

日本酒の「辛口」「甘口」は、主に「日本酒度」という数値で判断されます。日本酒度とは、酒に含まれる糖分の量を示す指標で、次のように分類されます。

| 日本酒度 | 味の傾向 |

|---|---|

| -3以下 | はっきりとした甘口 |

| -2〜+2 | やや甘め、またはバランスの取れた味 |

| +3〜+5 | やや辛口で、キレのある味わい |

| +6以上 | しっかりした辛口で、ドライな飲み口 |

甘口の特徴

甘口の日本酒は、糖分を多く含んでおり、口当たりがやわらかく、コクのある味わいが特徴です。特に、フルーティーな香りを持つ吟醸酒や、デザート感覚で楽しめる貴醸酒(きじょうしゅ)は甘口の代表例です。

辛口の特徴

辛口の日本酒は、糖分が少なく、アルコール感がしっかりしているため、スッキリとした飲み口になります。新潟の「淡麗辛口(たんれいからくち)」と呼ばれるスタイルが代表的で、食事と合わせやすいのが魅力です。

ただし、日本酒の甘口・辛口は「日本酒度」だけで決まるわけではなく、酸度やアミノ酸度とのバランスによっても味わいが変わります。

アミノ酸度(あみのさんど)|旨みの秘密とは?

日本酒の「コク」や「旨み」に関係するのが「アミノ酸度」です。アミノ酸度とは、日本酒に含まれるアミノ酸の量を示す指標で、以下のような特徴があります。

| アミノ酸度 | 味の特徴 |

|---|---|

| 0.8以下 | すっきりとした淡麗な味わい |

| 0.9〜1.3 | バランスの取れた味 |

| 1.4以上 | コクがあり、旨みが強い |

アミノ酸度が低い日本酒

アミノ酸度が低いと、スッキリした飲み口になります。代表的なものとして、新潟の淡麗辛口の酒や、軽やかな味わいの吟醸酒があります。

アミノ酸度が高い日本酒

アミノ酸度が高いと、旨みが強く、しっかりとした味わいになります。特に、生酛(きもと)や山廃(やまはい)仕込みの日本酒は、アミノ酸度が高く、複雑なコクが楽しめます。

まとめ|数値を知れば、自分好みの日本酒が見つかる!

🔹 日本酒度がマイナスなら甘口、プラスなら辛口の傾向

🔹 アミノ酸度が高いと旨みが強く、低いとスッキリした味わい

🔹 甘口・辛口の違いは酸度とのバランスも影響する

「辛口の酒が好き」「コクのある日本酒が飲みたい」と思ったときに、日本酒度やアミノ酸度をチェックすると、自分に合ったお酒を見つけやすくなります。次の章では、日本酒の保存や提供に関する用語を解説していきます!

8. まとめ|日本酒用語を覚えてもっと楽しもう!

日本酒には、製造方法や原料、味わいを表すさまざまな用語があります。今回紹介した基礎的な日本酒用語を知ることで、自分好みの日本酒を見つけやすくなり、さらに深く楽しめるようになります。

ここでは、「日本酒用語を知ることで選び方がどう変わるのか」と、「日本酒をもっと深く味わうためのコツ」をまとめてご紹介します。

用語を知れば日本酒の選び方が変わる

日本酒のラベルには、精米歩合や酵母、酒母の種類など、味や香りに関わる重要な情報が記載されています。これらの用語を理解すれば、次のようなポイントで日本酒を選べるようになります。

① 自分の好みに合ったタイプを見つけやすい

例えば、フルーティーな香りが好きな方は、「吟醸」や「大吟醸」を選ぶと満足しやすく、すっきりした辛口が好みなら、「日本酒度+5以上の淡麗辛口」を目安にするとよいでしょう。

② 料理とのペアリングを楽しめる

日本酒は料理との相性が重要です。例えば、脂ののった魚にはコクのある「山廃仕込み」の酒が合い、繊細な和食にはすっきりとした「純米吟醸」がぴったりです。用語を知ることで、シーンに合わせた日本酒選びがしやすくなります。

③ ラベルの情報から品質を見極められる

精米歩合が低い(50%以下)と繊細な味わいになり、アミノ酸度が高いと旨みが強くなります。これらの情報を見て、どんな味の日本酒かをある程度予測できるようになると、より満足のいく一杯を選べるでしょう。

日本酒をもっと深く味わうコツ

せっかく日本酒に興味を持ったなら、さらに深く楽しむためのポイントを押さえておきましょう。

① 飲む温度を変えてみる

日本酒は、温度によって味や香りの印象が大きく変わります。例えば、「純米酒」は40〜50℃の燗酒にすると旨みが際立ち、「吟醸酒」は10〜15℃の冷酒にすると香りが引き立ちます。

| 温度帯 | 名称 | 特徴 |

|---|---|---|

| 5℃ | 雪冷え | キリッと引き締まり、爽やか |

| 15℃ | 花冷え | フルーティーな香りが広がる |

| 40℃ | ぬる燗 | 旨みが柔らかく、飲みやすい |

| 50℃ | 熱燗 | 香ばしさとコクが増す |

いろいろな温度で試してみることで、同じ日本酒でも違った味わいを楽しめます。

② さまざまな種類を飲み比べる

初心者のうちは、「純米酒」「吟醸酒」「生酒」など、異なるタイプの日本酒を飲み比べてみるのがおすすめです。味の違いを感じることで、自分の好みをより明確にできます。

③ 酒蔵見学やイベントに参加する

実際に酒蔵を訪れると、日本酒造りの現場を見学でき、杜氏や職人の話を直接聞くことができます。また、試飲イベントでは、普段出会えない銘柄を楽しめるチャンスがあります。

まとめ|日本酒の世界をもっと楽しもう!

🔹 用語を知ると日本酒選びがスムーズになる

🔹 料理とのペアリングを楽しめるようになる

🔹 飲み方や温度を変えると、味の違いを感じられる

日本酒の世界は奥深く、知れば知るほど楽しみが広がります。今回紹介した用語を活用しながら、自分好みの一杯を探してみてください。日本酒をより身近に感じ、楽しい時間を過ごせることを願っています!