「日本酒はどうやって作られるの?」「純米酒と吟醸酒の違いは?」そんな疑問をお持ちではありませんか?日本酒の発酵や製造工程は複雑に思えますが、実は基本を押さえれば、より深く楽しめる飲み物です。本記事では、日本酒の発酵プロセスや伝統技術、最新の醸造技術までを初心者にもわかりやすく解説。さらに、種類ごとの味わいや料理とのペアリングのコツも紹介します。この記事を読めば、日本酒の魅力がもっと広がり、自分にぴったりの一杯を見つけられるはずです!

1. 日本酒の魅力と発酵の秘密

日本酒とは?

日本酒は、米と水を主原料とし、麹(こうじ)と酵母の力を借りて発酵させた伝統的な醸造酒です。ビールやワインと並ぶ発酵酒の一種ですが、その製造過程には独特の特徴があります。

特に日本酒の醸造は「並行複発酵(へいこうふくはっこう)」という方法を採用しており、これが日本酒独自の味わいを生み出す鍵となっています。並行複発酵とは、米のデンプンを麹菌が糖に変え(糖化)、その糖を酵母がアルコールへと変える(発酵)過程が同時に進行する仕組みです。この方式はワインやビールと異なり、より高いアルコール度数を実現できるという特徴があります。

また、日本酒の種類は非常に多様で、以下のように分類されます。

日本酒の主な分類

| 分類 | 特徴 |

|---|---|

| 純米酒 | 米と水、麹のみで造られた日本酒 |

| 本醸造酒 | 醸造アルコールを少量添加し、すっきりとした味わい |

| 吟醸酒 | 低温でじっくり発酵させ、フルーティな香りを持つ |

| 生酒 | 火入れ(加熱処理)をしていない新鮮な日本酒 |

このように、日本酒は製造方法や精米歩合によってさまざまな味わいや香りが生まれます。

発酵が生み出す味わいの奥深さ

日本酒の味わいは、発酵の過程で生まれる成分によって決まります。特に麹菌と酵母の働きが、日本酒の香りや旨味に大きく関与しています。

麹菌の役割

麹菌は米のでんぷんを糖に分解する働きを持っています。この過程でアミノ酸や有機酸が生成され、日本酒に旨味や酸味が加わります。例えば、日本酒の「コク」や「深み」は、麹菌が作り出す成分によるものです。

酵母の役割

酵母は糖をアルコールと二酸化炭素に変える微生物です。この過程で「エステル」と呼ばれる香り成分が生まれ、フルーティな香りや華やかな香りが加わります。特に吟醸酒は、低温発酵によって酵母の働きをコントロールし、繊細で香り高い日本酒に仕上げられます。

また、発酵の温度や期間によっても味わいが変わります。例えば、低温でじっくり発酵させるとフルーティな香りが強くなり、高温で発酵を進めるとコクのある味わいになります。これらの調整が、日本酒の多様な味わいを生み出す要因となっています。

日本酒の魅力は、シンプルな原料から生まれる奥深い味わいにあります。麹と酵母の働きを巧みに操ることで、さまざまな風味の日本酒が造られているのです。次章では、日本酒の製造工程について詳しく解説します。

2. 日本酒の基本材料とその役割

米、水、麹、酵母——それぞれの重要性

日本酒の主な原材料は、「米」「水」「麹」「酵母」の4つです。それぞれが果たす役割を理解することで、日本酒の奥深い味わいの秘密が見えてきます。

1. 米(酒米)

日本酒の主原料である米は、酒の風味や質を決定づける重要な要素です。特に日本酒造りには、食用米とは異なる「酒造好適米(しゅぞうこうてきまい)」が使われることが多いです。酒米は心白(しんぱく)と呼ばれる白い部分が中心にあり、デンプンが豊富なため、麹菌や酵母が働きやすい特性を持っています。

2. 水

日本酒の約80%は水でできており、仕込み水の品質は味わいに大きく影響します。日本酒の醸造には「硬水」と「軟水」の違いが重要です。

- 硬水(ミネラルが多い)…発酵が進みやすく、キリッとした辛口の酒になりやすい

- 軟水(ミネラルが少ない)…穏やかに発酵し、まろやかな味わいになる

日本酒の名産地では、名水と呼ばれる仕込み水を使うことが多く、例えば兵庫の「宮水」や新潟の「越後の軟水」が有名です。

3. 麹(こうじ)

麹は米のデンプンを糖に変える役割を持ち、日本酒の甘みや旨味を引き出します。特に「黄麹菌」という種類が日本酒造りに使われており、この菌が作り出す酵素によって糖化が進みます。

麹には以下のような特徴があります。

| 麹の役割 | 影響 |

|---|---|

| デンプンを糖に変える | 日本酒の甘み・旨味を決定 |

| アミノ酸を生成 | コクや複雑な味わいを生む |

| 発酵をサポート | 酵母が働きやすい環境を作る |

このように麹は、日本酒の味の決め手となる重要な材料です。

4. 酵母(こうぼ)

酵母は、麹が生み出した糖をアルコールへと変える微生物です。さらに、日本酒特有の香りを生み出す役割も持っています。酵母の種類によって香りの特性が異なり、フルーティな吟醸香を作り出すものや、米の旨味を活かすタイプのものなど、さまざまな酵母が使われています。

酒米と食用米の違い

日本酒造りに使われる酒米と、日常的に食べる食用米には大きな違いがあります。

| 項目 | 酒米 | 食用米 |

|---|---|---|

| 粒の大きさ | 大きい | 小さい |

| 心白の有無 | あり | なし(少ない) |

| デンプン含有量 | 多い | 少ない |

| タンパク質・脂質 | 少ない | 多い |

酒米は、精米しても芯の部分に豊富なデンプンが残るため、発酵がスムーズに進むのが特徴です。一方、食用米はタンパク質や脂質が多いため、雑味が出やすく、日本酒造りにはあまり適していません。

日本酒の美味しさは、これらの材料が絶妙に組み合わさることで生まれます。次章では、日本酒の発酵プロセスについて詳しく解説します。

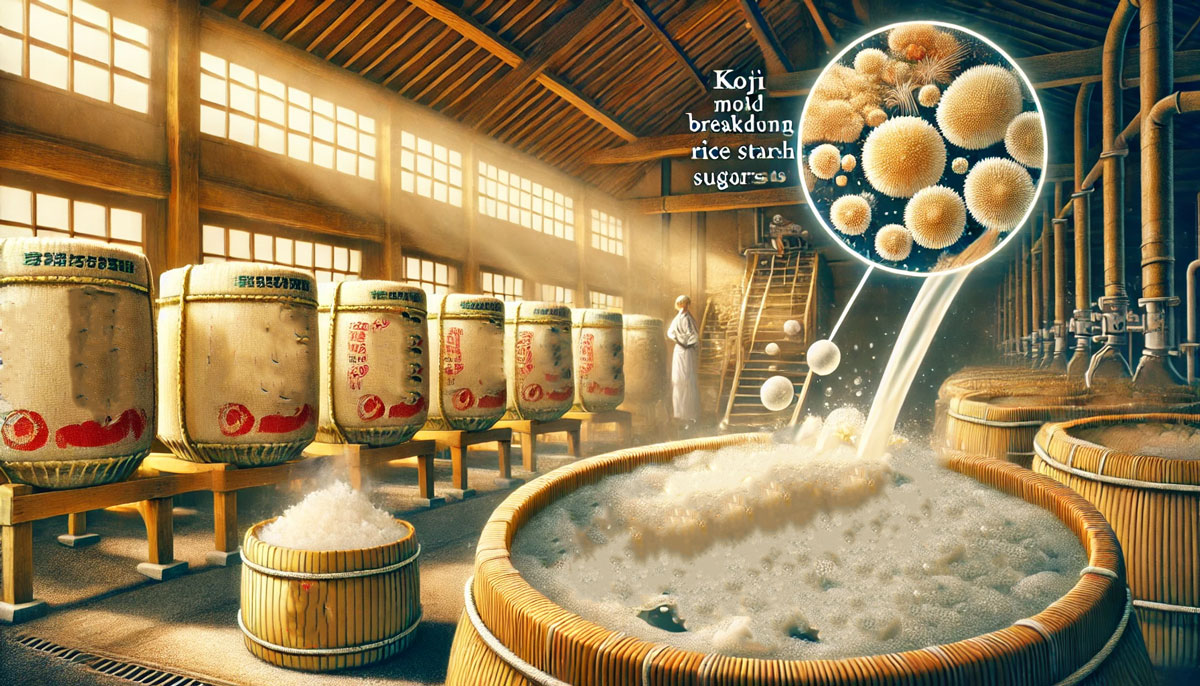

3. 日本酒の発酵プロセス

日本酒が持つ独特の香りや味わいは、「発酵」によって生み出されます。その発酵を支えているのが「麹」と「酵母」の働きです。日本酒の発酵は「並行複発酵(へいこうふくはっこう)」と呼ばれる特有のプロセスを持ち、米のデンプンが糖に変わる「糖化」と、糖がアルコールに変わる「発酵」が同時に進行するのが特徴です。

麹が果たす役割とは?

麹は、日本酒の味の基盤を作る重要な存在です。麹の役割を一言でいうと、米のでんぷんを糖に変えること。これは「糖化(とうか)」と呼ばれるプロセスで、麹菌が作り出す酵素によって進行します。

麹の働き

- デンプンを糖に分解する → 日本酒の甘みやコクを決める

- アミノ酸を生成する → 旨味を引き出し、味の奥行きを作る

- 発酵をサポートする → 酵母がアルコールを生成しやすい環境を整える

特に、糖化のスピードは温度や湿度によって変わるため、酒造りの職人(杜氏)は細かく調整を行いながら麹を育てます。

麹の種類と特徴

| 麹の種類 | 特徴と役割 |

|---|---|

| 黄麹菌 | 日本酒に使用され、穏やかな甘みと旨味を引き出す |

| 黒麹菌 | 焼酎に使われ、強い酸味を生み出す |

| 白麹菌 | 黒麹菌の変異種で、さっぱりとした酸味を持つ |

日本酒造りでは「黄麹菌」が主に使用され、その穏やかな作用によって、まろやかで深みのある味わいが生まれます。

酵母がアルコールを生み出す仕組み

酵母の役割は、糖をアルコールと二酸化炭素に変えることです。この発酵プロセスがなければ、日本酒はアルコールを含まない単なる甘い液体になってしまいます。

発酵の仕組み

- 麹が作った糖を酵母が取り込み、アルコールと二酸化炭素に変換する

- 発酵の際に香り成分(エステル類)が生成され、日本酒特有のフルーティな香りが生まれる

- 低温発酵を行うことで、より繊細な香りや味わいが形成される

酵母の種類と香りの違い

| 酵母の種類 | 特徴 |

|---|---|

| 協会7号酵母 | 柔らかい香り、穏やかな味わい |

| 協会9号酵母 | フルーティな香り、吟醸酒向き |

| 協会10号酵母 | しっかりした味わい、食中酒向き |

また、近年では最新技術を活用し、特定の香りを強調したり、発酵を安定させたりする酵母の研究が進んでいます。

このように、日本酒の発酵は麹と酵母の働きが絶妙に絡み合うことで進行します。次章では、これらの発酵を経てどのように日本酒が完成するのか、製造工程について詳しく解説します。

4. 酒蔵での日本酒製造工程

日本酒は、米と水というシンプルな材料から作られますが、その製造工程は非常に繊細で奥深いものです。ここでは、日本酒ができるまでの基本的な流れと、伝統的な「生酛(きもと)造り」について解説します。

精米から搾りまでの全工程

日本酒の製造は、大きく分けて以下の工程で進みます。

1. 精米(せいまい)

日本酒の原料となる酒米は、表層の不要な部分を削る「精米」が行われます。精米の度合い(精米歩合)が低いほど、雑味が少なく洗練された味わいの酒になります。たとえば、吟醸酒は精米歩合60%以下、大吟醸酒は50%以下に精米されています。

2. 洗米・浸漬(せんまい・しんせき)

精米した米を洗い、水に浸けて吸水させます。吸水時間を正確に管理することで、仕上がりの品質を左右します。

3. 蒸米(むしまい)

洗った米を蒸し、麹菌が働きやすい状態にします。蒸米の硬さによって、発酵の進み方や酒の味わいが変わるため、職人の技が問われる工程です。

4. 製麹(せいきく)

蒸米に麹菌をふりかけて繁殖させ、「麹」を作ります。この麹が、米のでんぷんを糖に変えることで、酵母がアルコール発酵できる環境を整えます。

5. 酒母(しゅぼ)作り

酒母とは、日本酒の発酵を促す酵母の培養液です。麹、酵母、水を混ぜ、数週間かけて発酵させます。これにより、雑菌の繁殖を防ぎながら、アルコール発酵がスムーズに進む環境が整います。

6. 仕込み(もろみ作り)

酒母に蒸米、麹、水を加えて発酵させます。これが「もろみ」と呼ばれる状態です。日本酒の醸造では、糖化とアルコール発酵が同時に進む「並行複発酵」という特殊な発酵方法を採用しており、ビールやワインよりも高いアルコール度数を得ることができます。

7. 搾り(しぼり)

発酵が完了したもろみを布袋に入れ、圧力をかけて液体部分(清酒)を絞り出します。この工程で、日本酒と酒粕に分けられます。搾り方によって、日本酒の風味が変わります。

8. 火入れ・貯蔵

しぼった日本酒は、酵母の活動を止めるために加熱処理(火入れ)を行い、貯蔵されます。この工程により、酒の風味を安定させることができます。

9. 瓶詰め・出荷

貯蔵を経て、味が整った日本酒は瓶詰めされ、出荷されます。ここまでの工程を経て、私たちのもとに美味しい日本酒が届けられるのです。

伝統的な「生酛(きもと)造り」とは?

日本酒の造り方にはいくつかの方法がありますが、特に伝統的なものが「生酛造り」です。

生酛造りの特徴

生酛造りは、自然界の乳酸菌を活用し、長時間かけて酒母を作る製法です。現在は効率的な「速醸酛(そくじょうもと)」が主流ですが、生酛造りは深みのある味わいと力強い酸味が特徴とされています。

| 造りの種類 | 乳酸の発生方法 | 味わい |

|---|---|---|

| 生酛造り | 自然の乳酸菌 | コクが深く、複雑な旨味 |

| 速醸酛 | 人工的に乳酸を添加 | すっきりとした味わい |

生酛造りでは、麹や米、水を長時間すりつぶして乳酸菌の繁殖を促す「山廃(やまはい)」という工程があります。この伝統的な手法によって、香り豊かで骨太な日本酒が生まれます。

日本酒の製造工程は、伝統技術と職人の繊細な技が詰まったものです。次章では、こうした伝統的な技術と、最新の醸造技術の違いについて詳しく解説します。

5. 伝統技術と最新醸造技術の違い

日本酒造りは、長い歴史の中で磨かれた伝統技術と、科学の進歩による最新技術が融合し、日々進化を続けています。ここでは、昔ながらの手作りと最新の機械化・データ管理の違い、さらには近年注目される「低温発酵」や「酵母の改良」について解説します。

昔ながらの手作り vs. 機械化・データ管理

かつての日本酒造りは、杜氏(とうじ)と呼ばれる職人が長年の経験と勘を頼りに行っていました。しかし、近年では機械化やデータ管理技術が導入され、より安定した品質の日本酒を生産できるようになっています。

伝統的な手作りの特徴

- 杜氏の勘と経験が頼り:気温や湿度を肌で感じ、長年の技術で微調整を行う

- 発酵管理が手作業:もろみの状態を観察しながら手作業でかき混ぜる

- 独自の風味が生まれる:蔵ごとの微生物や環境が影響し、個性的な味わいが生まれる

最新の機械化・データ管理の特徴

- センサー技術で温度・湿度を管理:発酵タンクの温度や糖度を自動計測し、最適な条件を維持

- 自動攪拌装置の導入:もろみを均一に発酵させるため、一定のリズムで攪拌(かくはん)

- 品質の安定化:データを蓄積し、毎回同じ味わいの日本酒を作ることが可能

例えば、従来は杜氏の経験則に頼っていた「発酵温度の管理」も、現在ではIoT技術を活用し、リアルタイムで監視・調整することが可能になっています。このように、伝統技術と最新技術が融合することで、品質の安定と効率化が進んでいるのです。

近年注目される「低温発酵」や「酵母の改良」

低温発酵による香りの向上

近年、多くの酒蔵が「低温発酵」を取り入れています。従来の発酵温度(10〜15℃)よりもさらに低い5〜8℃で発酵を進めることで、日本酒特有のフルーティな香りを引き出すことができます。

| 発酵温度 | 特徴 |

|---|---|

| 高温発酵(15℃以上) | しっかりとしたコク、力強い味わい |

| 低温発酵(5〜8℃) | 華やかな吟醸香、繊細な味わい |

低温発酵は、吟醸酒や大吟醸酒に特に向いており、高級酒の品質向上に貢献しています。ただし、発酵速度が遅くなるため、管理には高い技術が求められます。

酵母の改良と多様化

従来、日本酒の酵母は酒蔵ごとの「蔵付き酵母」や、醸造協会が開発した「協会系酵母」が使われていました。しかし、近年では特定の香りや味わいを強調した酵母の開発が進んでいます。

例えば、「花酵母」と呼ばれる酵母は、バラやリンゴのような香りを生み出し、女性にも飲みやすい日本酒の開発に貢献しています。また、遺伝子解析技術を活用してより発酵力が強く、安定した品質の酵母を作る研究も進められています。

伝統技術の職人技と、最新の科学技術を組み合わせることで、日本酒はより多様で高品質なものへと進化しています。次章では、こうした技術が生み出した日本酒の楽しみ方や選び方について紹介します。

6. おいしい日本酒の選び方と楽しみ方

日本酒にはさまざまな種類があり、それぞれ味わいや香りが異なります。また、日本酒は料理との相性も重要で、ペアリング次第で味わいがさらに引き立ちます。本章では、おいしい日本酒の選び方と楽しみ方について解説します。

日本酒の種類と味わいの違い

日本酒は、原料や製法の違いによって分類されます。特に「精米歩合(せいまいぶあい)」や「醸造アルコールの有無」が味わいに大きな影響を与えます。

日本酒の主な分類

| 種類 | 特徴 | 味わい |

|---|---|---|

| 純米酒 | 米・水・麹のみで造られる | しっかりとした旨味、コクがある |

| 吟醸酒 | 低温でじっくり発酵 | フルーティな香り、軽やかな口当たり |

| 大吟醸酒 | 精米歩合50%以下 | 華やかでエレガントな味わい |

| 本醸造酒 | 少量の醸造アルコール添加 | すっきりとしたキレのある飲み口 |

| 生酒 | 火入れ(加熱処理)なし | フレッシュで爽やかな味わい |

吟醸酒や大吟醸酒は、フルーティな香りと軽やかな味わいが特徴で、冷やして飲むのに適しています。一方、純米酒や本醸造酒は、米の旨味がしっかり感じられるため、ぬる燗(ぬるかん)にして飲むとより味わいが引き立ちます。

また、「生酒」や「にごり酒」など、個性的な味わいの日本酒もあり、自分の好みに合った一杯を見つける楽しみもあります。

料理とのペアリングのコツ

日本酒と料理のペアリング(マリアージュ)を楽しむことで、味わいが一層引き立ちます。ペアリングの基本は、味のバランスと相性を考えることです。

1. 軽めの料理には、フルーティな吟醸酒

刺身やカルパッチョなどのあっさりした料理には、華やかな香りの吟醸酒や大吟醸酒がよく合います。冷やして飲むことで、料理の繊細な風味が引き立ちます。

2. 旨味の強い料理には、コクのある純米酒

焼き魚や煮物などの旨味が強い料理には、純米酒や本醸造酒が最適です。米の旨味が料理のコクと調和し、食事がより楽しめます。

3. 揚げ物には、スッキリした本醸造酒や生酒

天ぷらや唐揚げなどの油っこい料理には、キレのある本醸造酒やフレッシュな生酒がぴったり。脂っこさを洗い流し、さっぱりとした後味を楽しめます。

4. 甘みのある料理には、にごり酒や貴醸酒

甘辛い味付けの照り焼きやデザートには、にごり酒や貴醸酒(甘口の日本酒)がマッチします。特に貴醸酒は、デザートワインのような濃厚な甘みがあり、スイーツとの相性が抜群です。

日本酒の種類を知り、料理とのペアリングを工夫することで、日本酒の楽しみ方がさらに広がります。次章では、日本酒の未来や新たなトレンドについて紹介します。

7. まとめ:伝統と革新が生む日本酒の未来

日本酒は、長い歴史の中で培われた伝統技術と、最新の科学技術が融合することで、さらなる進化を遂げています。発酵や製造工程の精密な管理が可能になったことで、安定した品質の日本酒が造られる一方、伝統的な手法を守りながら個性的な味わいを追求する蔵元も増えています。

本記事では、日本酒の基本材料や発酵の仕組み、製造工程、さらに伝統技術と最新技術の違いについて詳しく解説しました。ここでは、これらの要素を踏まえた日本酒の未来について考えてみましょう。

伝統技術の継承と進化

日本酒造りの伝統技術は、日本の文化そのものとも言える貴重な財産です。昔ながらの生酛(きもと)造りや木桶仕込みなど、職人技が必要な技術は、今もなお受け継がれています。特に蔵ごとの風土や微生物が生み出す独特の味わいは、伝統技術を守ることでしか再現できません。

一方で、杜氏(とうじ)の技術をデジタル化し、次世代の職人に継承する動きも進んでいます。IoT技術を活用し、発酵温度や湿度、酵母の状態を細かく記録することで、経験の浅い蔵人でも安定した酒造りが可能になっています。

最新技術による品質向上と新しい味わいの追求

近年では、低温発酵や特殊な酵母の開発により、従来とは異なるフルーティな香りや爽やかな飲み口の日本酒が誕生しています。特に「花酵母」や「泡なし酵母」といった新しい酵母技術は、香り豊かで飲みやすい日本酒の開発に貢献しています。

さらに、AI技術を活用して消費者の嗜好を分析し、それに合わせた日本酒を造る試みも進められています。例えば、データを基に「女性向けの甘口日本酒」や「海外の食文化に合う日本酒」を開発する動きが活発化しています。

日本酒の国際化と未来の可能性

かつては国内消費が中心だった日本酒ですが、近年では海外市場の拡大が進んでおり、欧米やアジアを中心に需要が増加しています。特に、寿司や和食の人気が高まる中で、日本酒が世界的に注目されています。

また、ワイングラスで楽しむ「モダンな日本酒」の提案や、カクテルのベースとして使用する新たな飲み方も広がりを見せています。こうした多様な楽しみ方が受け入れられることで、日本酒の可能性はさらに広がっていくでしょう。

まとめ:日本酒の未来は無限大

伝統的な技術と最新技術の融合により、日本酒はさらなる進化を遂げています。職人技による奥深い味わいと、科学の力を活用した品質向上が両立することで、より多くの人々に愛される日本酒が生まれています。

今後は、国内外の多様なニーズに応えながら、新たな製造方法や飲み方が提案されていくでしょう。日本酒の未来は、まさに無限大です。ぜひ、自分に合った一杯を見つけ、日本酒の奥深い世界を楽しんでください。